前回の記事の、最後の方に話した内容の続きです。

前回の記事はこちらです:

立場上、英語学習の相談だったり、日常の仕事についての相談を受けることがよくあります。

その時に筆者なりに解決策をいくつか提案するのですが、どれも本当の意味で、相談してくれた人の問題を解決するものになっていない気がします。

というか解決策を伝えたところで、相談しにきた人たちはその解決策をすでに知っていることも多いです。

「そうなんですよ!そうなんですけど…ね。」

頭では分かっているけど、実際に行動にうつすとなると…。うーん。

これが根本の原因になって、結果として(例えば)英語の勉強がすすまない。

自己嫌悪というのか、自己肯定感が下がっている状態というのか、自分に嫌気がさしてどんどん行動するハードルが高くなる。

筆者自身も同じような経験が過去によくあったのですが、最近はめっきりそのようなことが少なくなって。

筆者なりに解決の助けになるかもなーと思うものを書いていこうと思います。

ストレスに悩まされるストレスマネジメント講師

こんな時によく解決法としてあげられるのは、こんな感じではないでしょうか:

- とにかく行動!行動したら自然にやる気が出てくるよ!

- 環境を変えたら、関わる人も変わって自分を変えるきっかけになるよ!

- 海外行って、非日常を味わってきなよ!

- とりあえず飲み行きましょ!飲み!

- 分かるよ…。俺もさ、数年前同じ感じのことで悩んでてさぁ…。

行動を起こす・環境を変える・他人と話す、あたりですかね。

でも問題なのって、行動にうつす気力や精神的な余裕がないからみんな困ってるわけで。

ちょうどそんな話を、創業者のルークさんとしていた時に、彼に紹介された記事があります。

When a Stress Expert Battles Mental Illness

ストレスマネジメントを提供している人が精神的に参ってしまって、その人がどうやってその状況を克服したか、ということに関する記事です。

彼の実践した方法が良いか、悪いかという話ではなくて、ストレスを客観的にみている人ですら、気力がなくなってしまう時もあるのか。と、衝撃的だったので紹介しておきます。

結果ではなく原因に焦点を当てる

筆者の個人的な考えですが、起こってしまった結果に対して解決法を考えることって、時すでに遅しな気がします。

例えば、結果として無気力になってしまった。

「はぁ…。このままじゃだめだって分かってるけど、何もする気がしない…。人に連絡するのもなんだかんだ気を使うし…。」

こんな時に、行動にうつすことってとても難しいと思うんです。

筆者も無気力な時は、一人かつ、家の中で完結すること。くらいしか、行動を起こせない。

「キングダム」を1巻から読み返してみたり、「水曜どうでしょう」を黙々と死んだようにみ続けたり…。

そんな時に、知り合いから連絡がきても、なんだかんだ理由をつけて断ってしまう。

ではどうやってそんな状況を打破するか。

筆者が尊敬しているゴールドラット博士によると、悪い結果(例でいうと無気力な状態)をなくすためには少なくとも2つのアプローチができるとのこと:

- 原因そのものを取り除くこと

- 原因から結果をつくる連鎖を断ち切ること

つまりその無気力が起こってしまった、原因に焦点を当てるということです。

原因がなくなれば、同じような気持ちにさせる要因がなくなります。

それはつまり、心のモヤモヤが解消されて、一歩踏み出す行動力がわく可能性があるということです。

無気力を引き起こす原因は「CONFLICT」

無気力な状態を引き起こす原因は、日常的に感じる「不協和」または「対立」です。

例えば、

- 職場での人間関係

- 自分の理想と現実のギャップ

- どこからかくる不安

- 現状に満足しているようで何か違う感じがする

一つでも当てはまると、なんだかやる気が奪われそうな気がしませんか?

「あぁ、やる気がでない…。なんとかしなきゃ!」

とここで意気込むわけですが、やる気がないから実際に行動に移せない。

移せたとしても、起こってしまった結果に焦点を当てて解決策をとっているので、根本の原因が解決できない。

結果的に、休日を迎えるたびに、同じ結果が待っていたり…。

重い腰をあげて買い物に行った時は気が紛れたけど、一人で家に帰ってきたらまた無気力感が…。

なんてことも起こっちゃいます。

じゃあどうやって原因を解決するの?ってなりますよね。

実際、「不協和」「対立」は自分一人じゃどうしようもできないことが多いです。

そこで事実をもっと細かく紐解いてみるということが重要かと思います

例えば、「不協和」「対立」を感じた時の、自分自身の感情・認知に焦点を当ててみる。

上司に「○○は英語くらいできないと昇進できないぞ。」とプレッシャーをかけられて、ムッとした感情がわいたとします。

「上司が話した内容」という事実は変えられないですが、その時起こった感情は考え方次第で変えることができます。

あの時は、見下されているように感じてムッとしたけど、実は上司は自分のことを気にかけてたかもしれない。

もしかして、自分に期待しているのかもしれない。

違う角度から考えてみると、同じ事実でも、無気力な状態になるとは違う結果が導けそうですよね。

こう考えると、悩んだ時は紙に全て悩みを書きだせ!という解決策は結構効果があると思います。

書き出すと自分の感情・認知を客観的に見やすくなるからです。

他者と話すも解決策としては、実は効果的ですね。

想像つきませんか?

自分は精神的に病んでるのに、友達の悩み相談に乗ってるタイプの人とか。

自分の抱えている問題の方が大きいのに、

「うんうん、そうだよねー。わかる、わかる。」みたいな。

相談されたりすると、当事者の立場と客観的な立場の絶妙な視座から、結構的確なアドバイスができたりします。

でも実際に人に連絡するのはめんどくさい。そんな時は、これを自分自身でおこなえるようになると、結構楽になると思います。

人は変わることに対して抵抗している…?

よく、人は変化をおそれる、という言葉を聞きます。

前提として、変化をすることで起こりうるデメリットに焦点を当ててる考えかと思います。

だって、例えばこんな変化はどうでしょう?

「宝くじで1億円当たった!!」

1億円が突如手に入れば、生活、人付き合い、お金に対する考え方にも変化が起きそうですよね。

「人は変化を恐れる」が仮に正しいとしたら、なぜ毎年あれだけ大勢の人が宝くじを買うのでしょうか。

人は変化に期待してる一方で、変化によって起こる不確定なデメリットをおそれている。

この解釈が正しいかもしれません。

例えば、なぜ英語の勉強に身が入らないか、を考えると。こんなデメリットが考えられます。

- 時間を費やしたのに英語力が伸びないかもしれない

- 「あの人、今更英語の勉強してるんだ」と周りから思われるかもしれない

- 英語以外にやるべきことがあるかもしれない

さらに悪い未来の先には、さらにネガティブな要因があって…。なんて考えているうちに、変化のためのアクションがとれなくなると思います。

誰だって、時間を投資したら、それ以上のリターンは欲しいものですよね。

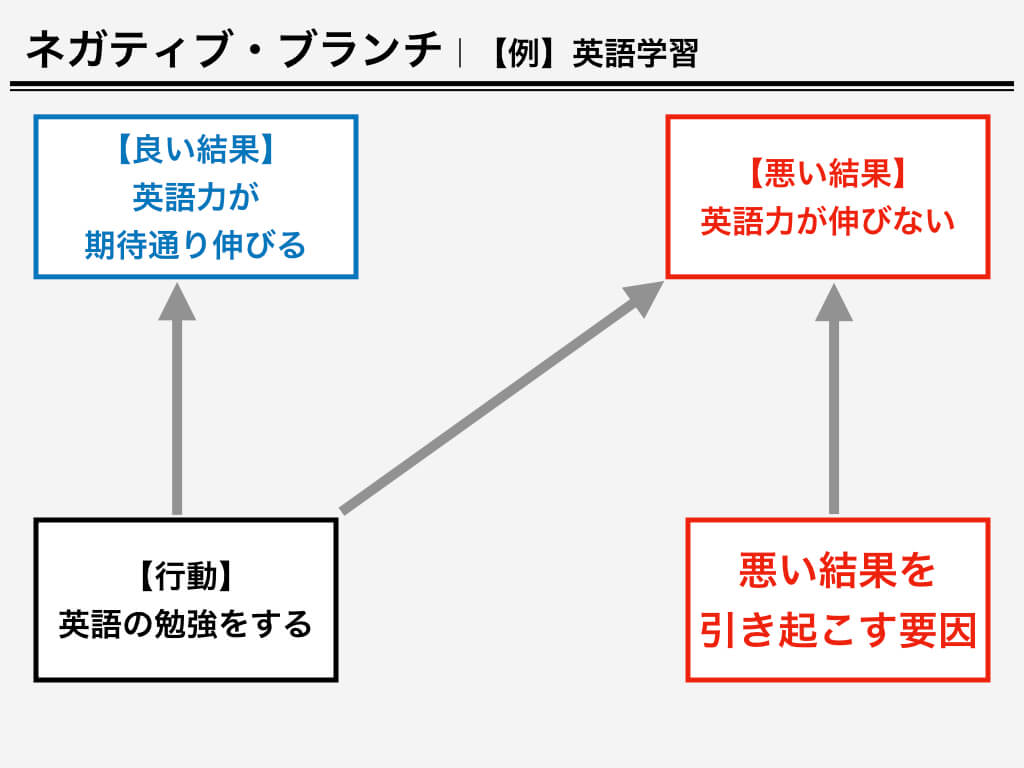

そんな時は、岸良祐司さんが著書「全体最適の問題解決入門 」紹介してるネガティブ・ブランチという手法を使うといいかもしれません。

良い結果を引き起こす要因があるのなら、悪い結果を引き起こす要因も必ずあります。

例えば、「思ったより英語力が伸びない」という結果はどんな要因から導かれるでしょうか。

- 学習時間が足りていない

- 理想の英語力が何か分かっていない

- 学習方法が間違っている

などなど、ちょっと考えただけでも結構出てくると思います。

あとはその要因に対する解決策を考える。

- 1週間で最低3時間は学習する

- 英語の目標を具体的にする

- 正しい学習方法を調べる、教えてもらう

大半の解決方法は、インターネット上にあるので調べておくだけでもいいと思います。

問題が起こった時に、解決する手段を知っておくだけでも、心理的なハードルがだいぶ下がると思いますので。

実は外的環境が与えられる影響は少なかったり…。

結局は環境がどう作用したとしても、最後に決断するのは当事者自身です。

色々モヤモヤと考えたのですが、課題に対してどう当事者が向き合うか、が結局のところ全ての根源です。

自分では「正しく自分を見れている!」、と思っていても、どこか歪んだ視点から自分を見てしまいがちですからね。

メタ認知、クリティカル・シンキングの領域ですけど、これらのスキルって差し迫った日常で必要性を感じないから、結構軽視されがち。

これが自然にできる人と、できない人の違いってなんなんでしょうね…。

うーん、また結局モヤモヤ考えてしまう。

上記の方法は、あくまで筆者の経験によるところもあるので、使うタイミングがあればやってみたらいいかなぁと思いました。

こんな記事も参考になるかもしれませんー。

SOLOの無料カウンセリングで、深い対話を体感してください。

コース受講を検討している方や、英語学習を始めようとしている方を対象に、無料カウンセリングを行っております。英語の学習課題や対処法をお客様のライフスタイルに合わせてご提案します。